INFORMARE

“Ma si può fare informazione sull’arte, però né l'arte, né l’informazione sull’arte esistono senza aggettivi.” – Mario Merz

L'informazione sull'arte non è mai un'operazione neutra o lineare. Negli ultimi anni, questo concetto è stato messo in discussione in molti modi, e si è cercato di far convergere arte e scienza, due mondi che sembrano distanti ma che hanno tentato, spesso invano, di dialogare. Come sottolineava Gillo Dorfles: “Non basterebbero decine di pagine per riassumere i tentativi di far coincidere, o almeno assimilare, certe strutture artistiche e scientifiche. Le elucubrazioni sul Numero Aureo, sulla serie di Fibonacci e sulle regole armoniche si sono spesso rivelate deludenti e inattendibili” (L’Arte, la Scienza).

In un contesto dove gli sperimentalismi sembrano avere esaurito il loro potenziale, alcuni artisti, come Merz, non si limitano a seguire questa scia di delusioni. Piuttosto, ridefiniscono lo spazio lasciato vacante da tali esperimenti. Per Merz, lo spazio artistico non è un semplice luogo fisico, ma un “produttore” di spazio. Questa concezione tautologica dello spazio – dove lo spazio genera altro spazio – riflette una sapienza che va oltre la forma materiale. È un atto di creazione costante, un processo che trasforma il vuoto in significato.

Un esempio emblematico è il suo "Sentiero per qui" (Triennale di Milano, 1986). In quest’opera, Merz ci propone una riflessione concettuale sulla creazione e sulla percezione dell’arte: ogni sua opera è una summa del suo pensiero artistico globale. Attraverso tautologie concettuali, come spiega Luciano Fabro, Merz trasforma ogni installazione in un centro di energia creativa, quasi a suggerire che l’opera stessa è il “centro del mondo”. E il suo celebre igloo ne è la massima espressione: una struttura semplice ma simbolicamente complessa, delimitata da materiali come il legno (che evoca isolamento) e il vetro (che invita alla trasparenza e alla comunicazione visiva con l’esterno). Questo duplice gioco di apertura e chiusura, di isolamento e dialogo, esprime il potenziale dell’arte di essere sia un rifugio che un ponte verso l'altro.

---

ENERGIA

“I numeri vivi danno delle visioni” – Mario Merz

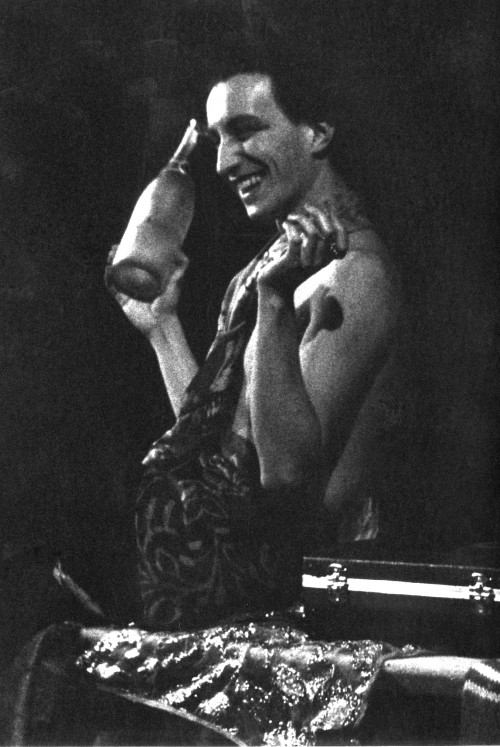

Per Merz, il numero non è solo una sequenza matematica o una formula astratta, ma una forza viva, un’eccitazione. I numeri diventano un medium attraverso cui l’energia prende forma e genera realtà. Questa visione trasforma il concetto statico del numero in un elemento dinamico e vitale. Merz definiva i numeri come “un determinato e quindi conoscibile grado di organizzazione di energia”. Questo significa che ogni numero non è un valore isolato, ma un passo in un processo di evoluzione e creazione. È proprio attraverso questo meccanismo che l’artista costruisce il suo universo visivo e concettuale.

Le sue opere, spesso composte da sequenze numeriche esplose o in crescita esponenziale, riflettono questa pulsione verso il potenziale energetico della realtà. Il numero non è solo un simbolo, ma un generatore di visioni, un atto evolutivo che dà consistenza a qualcosa che altrimenti rimarrebbe immateriale. Ogni numero è un atto creativo, un agente di trasformazione. Questa energia si manifesta nelle opere di Merz in una continua tensione tra materiali fragili, come vetro e legno, e l’idea di un potenziale esplosivo, una vitalità interna.

Merz non si lascia sedurre dal fascino pericoloso di questi materiali, ma li maneggia con disinvoltura, consapevole della loro natura, senza cedere a facili incanti. La sua è un’arte che vive nella piena coscienza della sua materialità e del suo potenziale energetico, un’arte che non si abbandona al sogno, ma si mantiene saldamente ancorata alla realtà e alle sue dinamiche profonde.

---

LA GERMINAZIONE DELLA COSA

“Il cartello di foglie è un’architettura ideale” – Mario Merz

La “casa tra gli alberi” è una delle idee più intriganti di Merz. Non si tratta solo di una metafora, ma di un vero e proprio luogo fisico, sebbene sconosciuto e decentrato, ma perfettamente rintracciabile. Non è solo un atto simbolico, ma un gesto artistico coraggioso, che si concretizza già nella fase di progettazione e composizione.

L’igloo, spesso vuoto, diventa un contenitore mobile che si collega alla numerazione naturale di Fibonacci. Questo vuoto non è un’assenza, ma un invito al dialogo, un silenzio che chiama a raccolta le voci di chi osserva. In questo senso, l'arte di Merz non è solo contemplativa, ma fortemente partecipativa, poiché invita chi la guarda a inserirsi attivamente nello spazio e nel silenzio dell’opera.

Tommaso Trini si chiedeva se quella di Merz fosse “un’arte dell’abitare e dell’insediamento antropometrico”. La sua casa, o meglio il suo igloo, non è solo un luogo fisico, ma anche un gesto etico. Un’idea di abitare il mondo che porta con sé una riflessione sullo spazio personale e collettivo. La casa di foglie di Merz germina, cresce, si disperde e si concentra, rappresentando la tensione tra natura e cultura, tra artificio e spontaneità. È una metafora dell’arte stessa, che si muove continuamente tra il creare e il dissolversi, tra il dare vita e il perdersi nella molteplicità delle cose.

---

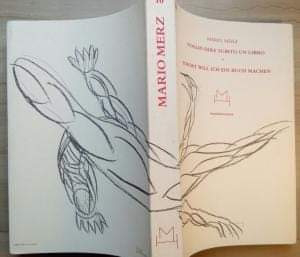

Nota: A metà degli anni ‘80 progettai un testo intitolato La poesia numerica di Mario Merz, ispirato dal volume di Merz Voglio fare subito un libro. Il mio testo tentava di decifrare il fare poetico nella scrittura di Merz, e grazie a questo lavoro entrai in contatto con Jole De Sanna, con cui nacque una lunga amicizia. A lei dedico questo pensiero.

---

In questa versione, ho ampliato ulteriormente le riflessioni sui concetti di spazio, energia e "abitare" nell'arte di Merz, aggiungendo anche delle considerazioni sul significato più profondo delle sue opere.