"Il teatro è come il cesso e il cimitero: se devi andarci, devi andarci!"

Questa battuta, pronunciata nel film L’ultimo metrò di François Truffaut, è molto più di una semplice frase ironica. Con la sua apparente leggerezza e il tono quasi irriverente, nasconde in realtà una riflessione profonda sulla natura stessa del teatro, sulla sua necessità e sulla sua ineluttabilità. Il teatro, come il cesso e il cimitero, non è un lusso, non è un’opzione: è qualcosa a cui si deve andare, perché fa parte della condizione umana, perché risponde a un bisogno primario, tanto quanto quelli biologici o esistenziali.

Il valore simbolico della battuta

Analizzando la frase, emerge la sua forza espressiva. Paragonare il teatro a due elementi così concreti e materiali come il cesso e il cimitero lo spoglia della sua aura di sacralità e lo riporta alla sua essenza più autentica: il teatro è necessario, imprescindibile, tanto quanto lo sono le funzioni più basilari della vita.

Il cesso rappresenta un bisogno fisiologico, un obbligo dal quale nessuno può sottrarsi. Non importa chi sei, quanto sei potente o colto: tutti, prima o poi, devono affrontare questa realtà ineludibile. Il cimitero, invece, è il punto finale, il destino ultimo che accomuna ogni essere umano. Tra questi due poli si colloca il teatro: un luogo dove la vita viene rappresentata nella sua interezza, nei suoi drammi e nelle sue tragedie, nelle sue commedie e nei suoi momenti di verità.

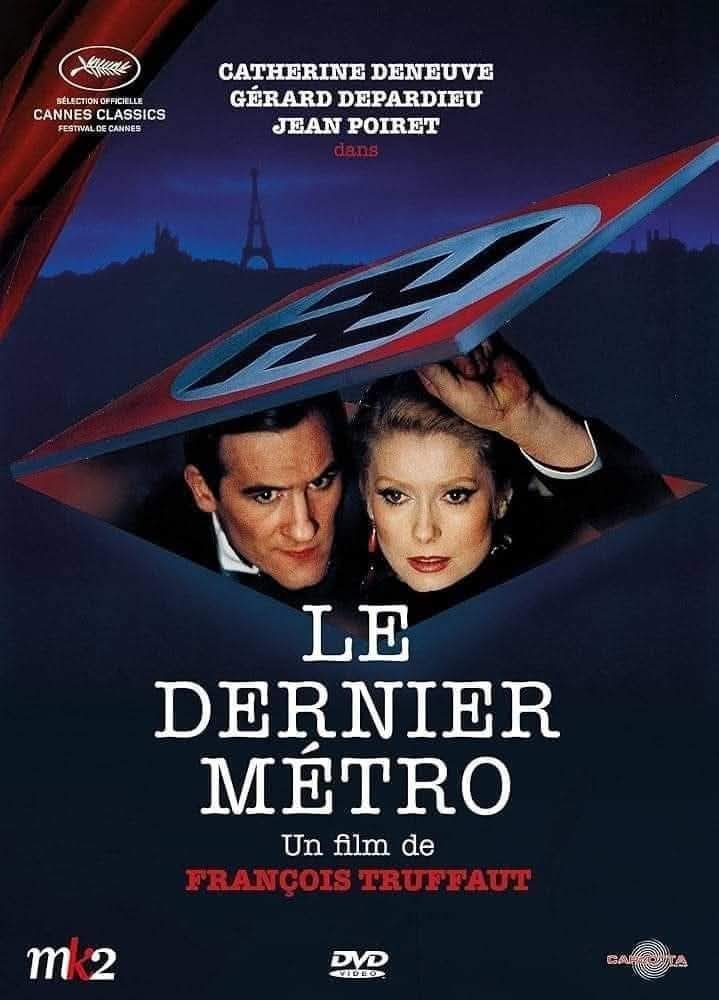

Se si vuole comprendere il vero significato di questa battuta, bisogna considerare il contesto in cui viene pronunciata. L'ultimo metrò è ambientato nella Parigi occupata del 1942, un periodo in cui la cultura e il teatro stesso sono sotto assedio. Il film racconta la storia del Théâtre Montmartre, gestito da Marion Steiner (Catherine Deneuve), il cui marito, Lucas Steiner, un regista ebreo, è costretto a nascondersi nei sotterranei per sfuggire alla deportazione nazista. Il teatro diventa così un simbolo di resistenza, un luogo dove la vita continua nonostante la minaccia esterna, nonostante la censura, nonostante il pericolo costante.

Il teatro come necessità storica e sociale

Il teatro ha sempre avuto questa doppia funzione: da un lato, un luogo di finzione, di rappresentazione, di spettacolo; dall’altro, una realtà viva, un luogo di confronto e di resistenza. Sin dall’antichità, il teatro non è stato solo un divertimento, ma un mezzo per esplorare la natura umana, per interrogarsi sul senso della vita, per affrontare i grandi temi dell’esistenza.

Per gli antichi Greci, il teatro era un rito collettivo, un evento che coinvolgeva l’intera cittadinanza e che serviva a elaborare i conflitti sociali e morali del tempo. Aristotele parlava della catarsi, il processo di purificazione emotiva che lo spettatore viveva assistendo a una tragedia. Attraverso il dolore e la sofferenza dei personaggi, il pubblico sperimentava un senso di liberazione, di comprensione profonda della propria umanità.

Nel teatro elisabettiano, le opere di Shakespeare mescolavano il dramma e la commedia, il sacro e il profano, il sublime e il grottesco, offrendo una rappresentazione del mondo che era insieme tragica e gioiosa. In ogni epoca, il teatro ha saputo adattarsi, reinventarsi, trovare nuovi linguaggi per esprimere le inquietudini e le speranze della società.

Nel Novecento, il teatro ha continuato a essere un luogo di sperimentazione e di resistenza. Bertolt Brecht ha teorizzato il teatro epico, concepito non per intrattenere ma per stimolare il pensiero critico degli spettatori. Eugène Ionesco e Samuel Beckett hanno portato sulla scena l’assurdità dell’esistenza, la crisi del linguaggio, il vuoto della condizione umana.

Ma il teatro non è stato solo uno spazio di ricerca artistica: è stato anche un rifugio, un luogo di libertà nei momenti più bui della storia. Durante la Seconda guerra mondiale, mentre l’Europa era in fiamme, molti artisti hanno continuato a mettere in scena spettacoli, spesso clandestinamente, come forma di resistenza contro la barbarie nazista. Nei campi di concentramento, i prigionieri mettevano in scena rappresentazioni teatrali per tenere viva la speranza, per affermare la propria umanità di fronte alla disumanizzazione.

Il teatro, dunque, non è solo uno spazio fisico, ma un luogo simbolico. È il posto dove la società si specchia, dove le contraddizioni si rivelano, dove le maschere cadono e le verità emergono con forza. È l'unico luogo in cui, paradossalmente, la finzione può rivelare più verità di quanto non faccia la realtà stessa.

Il teatro oggi: ancora una necessità

Anche oggi, in un’epoca dominata dalla tecnologia e dalla comunicazione virtuale, il teatro continua a essere un luogo insostituibile di esperienza condivisa. Il cinema e la televisione hanno trasformato il modo in cui fruiamo delle storie, eppure il teatro conserva un potere unico: la sua immediatezza, il contatto diretto tra attore e spettatore, l’irripetibilità di ogni rappresentazione.

Andare a teatro significa partecipare a un rito collettivo, condividere un’esperienza con altre persone in un luogo fisico, in un tempo determinato. Significa lasciarsi coinvolgere, emozionarsi, riflettere. Significa entrare in un mondo altro, ma anche tornare alla realtà con uno sguardo nuovo.

Ecco perché la battuta di L’ultimo metrò ha un valore così profondo: il teatro non è un passatempo, non è un lusso. È qualcosa di necessario, qualcosa da cui non si può prescindere. Si può chiudere un teatro, si possono censurare gli spettacoli, si possono perseguitare gli artisti, ma non si può cancellare il bisogno di raccontare storie.

Se devi andarci, devi andarci. E finché ci sarà vita, ci sarà teatro. E finché ci sarà teatro, ci sarà speranza.