Il XIII e il XIV secolo furono un'epoca di straordinari fermenti culturali, in cui la concezione dell'arte, della letteratura e della religione subì un profondo mutamento. Al centro di questa trasformazione troviamo tre figure emblematiche: Giotto di Bondone, Dante Alighieri e San Francesco d'Assisi. Pur appartenendo a contesti diversi, i tre condivisero un'idea di rinnovamento che lasciò un'impronta indelebile nella cultura occidentale. Attraverso la pittura, la poesia e la spiritualità vissuta, essi contribuirono a una nuova visione dell'uomo e del divino, trasformando per sempre il modo in cui la società medievale percepiva la realtà.

Il contesto storico: un'Italia in trasformazione

Tra il XIII e il XIV secolo, l'Italia era una terra frammentata, caratterizzata da un mosaico di città-stato in continuo conflitto. Firenze, Siena, Bologna e Venezia erano centri nevralgici di commercio e cultura, ma anche di aspre lotte politiche tra fazioni guelfe e ghibelline. La Chiesa, con il suo potere temporale e spirituale, si trovava spesso coinvolta in queste dispute, mentre nuove correnti di pensiero iniziavano a mettere in discussione le strutture gerarchiche tradizionali.

Fu in questo contesto che nacque il movimento francescano, fondato da San Francesco d'Assisi, il cui messaggio di povertà, umiltà e amore universale costituì una potente alternativa all'opulenza ecclesiastica del tempo. Parallelamente, Dante e Giotto contribuirono, con la loro arte e letteratura, a una rappresentazione più umana e accessibile del divino.

Giotto: il pittore della realtà umana

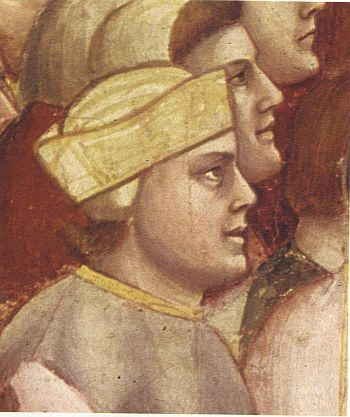

Giotto di Bondone (circa 1267–1337) è considerato il padre della pittura moderna. La sua grande innovazione fu l'introduzione della tridimensionalità e della profondità espressiva, elementi che lo distinsero dall'arte bizantina, ancora legata a schemi rigidi e bidimensionali.

Il ciclo di affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova (1303-1305) rappresenta il culmine della sua arte. Qui, Giotto racconta le storie della Vergine e di Cristo con una straordinaria attenzione alla narrazione emotiva: le figure interagiscono con naturalezza, i volti mostrano sentimenti autentici, gli sfondi architettonici creano un senso di spazio reale.

Tuttavia, è nella Basilica di San Francesco ad Assisi che l'incontro tra la visione francescana e il genio di Giotto si realizza pienamente. Gli affreschi che raccontano la vita del santo non solo celebrano Francesco come figura religiosa, ma lo umanizzano, rendendo la sua esperienza comprensibile e vicina agli uomini del tempo. Le scene della predica agli uccelli, della rinuncia ai beni materiali e delle stigmate mostrano un Francesco tangibile, che parla e agisce con una presenza corporea e spirituale senza precedenti.

Dante: un viaggio tra l'ultraterreno e l'esistenza umana

Dante Alighieri (1265–1321) rappresenta, in letteratura, la stessa rivoluzione che Giotto compì nella pittura. La "Divina Commedia" non è solo un viaggio allegorico attraverso i regni dell'aldilà, ma una riflessione profonda sulla condizione umana, sulla giustizia e sul rapporto tra l'uomo e Dio.

Il legame tra Dante e Giotto è stato spesso oggetto di discussione. Entrambi erano fiorentini e, con ogni probabilità, si conoscevano personalmente. Alcuni critici ritengono che Dante abbia descritto Giotto nella "Divina Commedia" (Purgatorio, XI, 91-96), dove il poeta cita il pittore come colui che ha superato il suo maestro Cimabue. Inoltre, la vividezza delle descrizioni dantesche, la capacità di rendere tangibili e reali gli scenari infernali, purgatoriali e paradisiaci, sembra rispecchiare la stessa attenzione al realismo che troviamo nelle opere di Giotto.

Un altro legame cruciale tra Dante e il mondo francescano è rappresentato dal Canto XI del Paradiso, in cui San Francesco è descritto come "sole" della spiritualità cristiana, in contrasto con le degenerazioni materiali del clero del tempo. Qui Dante esalta la figura del santo come modello di purezza e dedizione, in un periodo in cui la Chiesa stava attraversando una profonda crisi morale.

San Francesco: il santo della povertà e dell'amore universale

San Francesco d'Assisi (1181/1182–1226) rivoluzionò la spiritualità cristiana con la sua radicale scelta di povertà e predicazione itinerante. A differenza della Chiesa ufficiale, che spesso si avvolgeva nella ricchezza e nel potere, Francesco proponeva un cristianesimo vissuto in semplicità, basato sull'amore per tutte le creature e sulla fratellanza universale.

Questa visione non poteva non influenzare profondamente sia Giotto che Dante. Giotto tradusse il messaggio francescano in immagini iconiche, mentre Dante lo immortalò in versi, rendendo Francesco il protagonista di uno dei canti più ispirati del Paradiso.

Francesco fu anche un poeta: il "Cantico delle Creature", scritto in volgare umbro, è una delle prime grandi opere della letteratura italiana e rappresenta un inno alla bellezza della creazione divina. Con la sua celebrazione della natura e della vita, il Cantico anticipa sensibilità che ritroveremo nelle arti figurative e nella poesia dei secoli successivi.

Un legame indissolubile tra arte, letteratura e spiritualità

L'interazione tra Giotto, Dante e San Francesco segna un momento fondamentale nella storia della cultura occidentale. Questi tre giganti non solo trasformarono i rispettivi campi di espressione, ma contribuirono a plasmare un'immagine del divino più accessibile, umana e coinvolgente.

La pittura di Giotto, con il suo realismo emotivo e narrativo, la poesia di Dante, con la sua capacità di rendere visibile l'invisibile, e la testimonianza di San Francesco, con la sua rivoluzionaria semplicità, costituirono le basi per una nuova percezione dell'uomo e di Dio. Il loro lascito continua a influenzare l'arte, la letteratura e la spiritualità, dimostrando che la grandezza di un'opera non risiede solo nella sua bellezza formale, ma nella sua capacità di parlare al cuore e all'anima delle generazioni future.