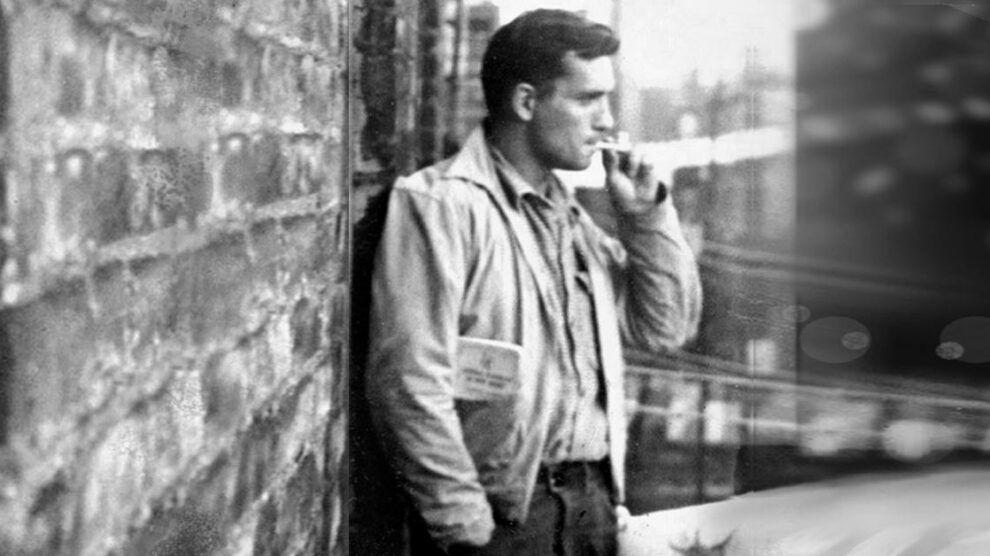

Jack Kerouac è una di quelle figure letterarie che sfidano le etichette. Lo si può chiamare il padre della Beat Generation, il cronista della gioventù ribelle americana, il poeta del viaggio e dell’eccesso, ma nessuna di queste definizioni è davvero sufficiente a racchiuderlo. Il mito che lo circonda è quello di un vagabondo senza meta, un instancabile cercatore di esperienze, un uomo che ha bruciato la propria esistenza come una candela accesa da entrambi i lati. Ma dietro questa immagine iconica si cela un lato meno esplorato, un’ossessione più profonda che accompagnò Kerouac per tutta la vita: la ricerca spirituale.

Se la sua prosa, rapida e ritmica, è il riflesso di una mente sempre in corsa, alla base del suo vagabondaggio esistenziale si nascondeva una domanda fondamentale: cosa dà davvero senso alla vita? Una domanda che non trovò mai una risposta definitiva, ma che lo portò, negli anni Cinquanta, a immergersi nelle filosofie orientali, in particolare nel buddhismo.

L’influenza di questa esplorazione mistica è stata spesso sottovalutata, schiacciata dal racconto più popolare di Kerouac come scrittore maledetto. Ma una nuova pubblicazione prevista per la primavera del 2025, Jack Kerouac: The Buddhist Years, promette di far emergere con forza questa dimensione nascosta. Il volume, edito dalla Rare Bird Books di Los Angeles, raccoglie un corpus di scritti inediti – taccuini, lettere, annotazioni, poesie – che testimoniano il rapporto intimo e turbolento dello scrittore con il buddhismo. Attraverso questi documenti riemersi dagli archivi, sarà possibile vedere Kerouac non solo come il viaggiatore della Route 66, ma anche come un moderno pellegrino alla ricerca dell’illuminazione.La spiritualità nelle radici di Kerouac: tra cattolicesimo e inquietudine

Kerouac non giunse alla spiritualità orientale in modo improvviso. La sua formazione religiosa affonda le radici nella sua infanzia cattolica. Nato nel 1922 a Lowell, nel Massachusetts, in una famiglia franco-canadese molto devota, fu educato secondo i principi della Chiesa cattolica. La madre, Gabrielle, era una credente fervente e avrebbe voluto che il figlio seguisse una vita più disciplinata e moralmente rigorosa.Il giovane Jack crebbe tra il senso del peccato e il bisogno di redenzione, concetti che lo accompagneranno per sempre. Anche quando si allontanò dalla pratica religiosa, la sua scrittura rimase permeata da un sottofondo mistico e dalla tensione tra il desiderio di purezza e l’attrazione per l’eccesso. La sua era una fede tormentata: oscillava tra la devozione e la ribellione, tra la necessità di un Dio e il rifiuto di ogni dogma.

Negli anni Quaranta, durante i suoi studi alla Columbia University e i suoi primi viaggi per l’America, cominciò a leggere di tutto: testi mistici cristiani, filosofia esistenzialista, letteratura orientale. Ma fu negli anni Cinquanta che la sua attenzione si concentrò sul buddhismo, una scoperta che segnò profondamente il suo percorso.

Dall’America all’Oriente: le letture che cambiarono la sua vita

L’interesse di Kerouac per il buddhismo non nacque dal nulla. A differenza di altri membri della Beat Generation, come Allen Ginsberg, che si avvicinò al buddhismo in età più avanzata, Kerouac si immerse negli insegnamenti orientali proprio nel periodo in cui stava scrivendo i suoi romanzi più importanti.Iniziò a leggere il Sutra del Loto, uno dei testi fondamentali del buddhismo Mahayana, il Dhammapada, che raccoglie i detti del Buddha, e le opere di D.T. Suzuki, lo studioso giapponese che contribuì a diffondere lo Zen in Occidente. In questi scritti trovò concetti che lo affascinarono profondamente: l’impermanenza di tutte le cose, la natura illusoria dell’ego, la meditazione come via per la liberazione dalla sofferenza.

Ma la lettura da sola non bastava: per lui, il buddhismo non doveva essere solo un’idea, ma un’esperienza diretta. E fu qui che entrò in gioco un incontro decisivo: quello con il poeta Gary Snyder.

Gary Snyder: il maestro involontario

Gary Snyder era diverso dagli altri poeti della Beat Generation. Mentre Ginsberg e Burroughs esploravano la coscienza attraverso l’uso di droghe, lui aveva scelto un’altra strada: quella della disciplina, dello studio e della meditazione. Laureato in antropologia, esperto di cultura giapponese, Snyder era un praticante serio del buddhismo zen.Kerouac rimase affascinato dalla sua figura. Snyder gli parlava della necessità di trovare una connessione profonda con la natura, della meditazione come strumento di consapevolezza, del distacco dai desideri materiali. Per Jack, che aveva sempre vissuto seguendo l’istinto e le emozioni, era un concetto nuovo e seducente.

Sotto l’influenza di Snyder, Kerouac iniziò a meditare, a scrivere poesie ispirate ai koan zen, a immaginare una vita più semplice e spirituale. Ma il suo animo inquieto rendeva difficile qualsiasi stabilità.

L’esperienza di Desolation Peak: un fallimento illuminante

Il desiderio di sperimentare il buddhismo in modo radicale lo portò, nell’estate del 1956, a intraprendere un ritiro estremo: passare due mesi in solitudine sulle montagne dello stato di Washington, lavorando come guardiano antincendio a Desolation Peak.L’idea era quella di isolarsi dal mondo, immergersi nella natura, meditare e trovare finalmente la pace interiore. Ma la realtà fu più complessa.

All’inizio, Kerouac si sentì euforico: scriveva nel suo diario che ogni albero gli sembrava un simbolo del Dharma, che ogni alba era una rivelazione. Ma ben presto, l’isolamento divenne insostenibile. Senza la compagnia dei suoi amici, senza la possibilità di sfogare le sue ansie nel caos della città, cominciò a soffrire di solitudine. La sua mente non si calmava: invece di trovare l’illuminazione, si ritrovò a combattere con i propri demoni interiori.

Quell’esperienza lo segnò profondamente. Al suo ritorno, scrisse I vagabondi del Dharma, un romanzo ispirato al viaggio interiore di un gruppo di giovani americani affascinati dal buddhismo. Ma il suo rapporto con la spiritualità rimase contraddittorio: continuava a credere nel Dharma, ma non riusciva ad abbandonare gli eccessi che lo definivano.

Il buddhismo come rifugio intermittente

Kerouac non divenne mai un buddhista praticante nel senso ortodosso del termine. Per lui, il buddhismo fu una rivelazione ma anche una frustrazione: gli offriva risposte che non riusciva a mettere in pratica.Negli ultimi anni della sua vita, il richiamo dell’alcol e della disperazione ebbe il sopravvento. Ma nei suoi scritti, il buddhismo rimase una presenza costante. Nei momenti di lucidità, continuava a riflettere sull’impermanenza, sulla compassione, sulla necessità di lasciare andare l’ego.

Con la pubblicazione di Jack Kerouac: The Buddhist Years, avremo l’opportunità di conoscere questo lato inedito del suo percorso. Un lato fatto di dubbi, di tentativi e di cadute. Ma forse è proprio questa fragilità a renderlo ancora più umano. E più vicino a noi.